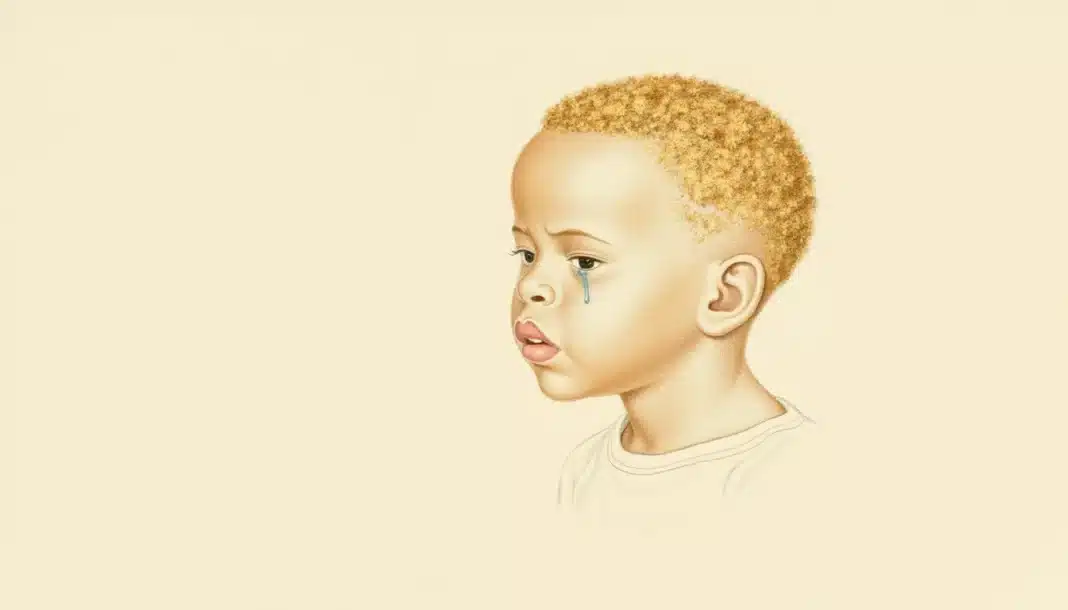

Es gibt Momente im Leben einer Mutter, die sind so bittersüß, dass sie einem fast die Kehle zuschnüren. Da steht er, dein kleiner Held, sechs Jahre alt, mitten im größten Gefühlsausbruch, den man sich vorstellen kann. Tränen schießen wie Sturzbäche aus seinen Augen, die Wangen sind gerötet, und ein Schluchzen entfährt ihm, das einem das Herz bricht. Und dann, mitten in diesem Meer aus Emotionen, kommt der Moment, in dem er innehält, sich die Tränen wegwischt und mit einem trotzigen Unterton sagt: „Ich wollte doch gar nicht weinen!“

Der kleine Kontrollfreak und die großen Gefühle

Es ist ein Phänomen, das viele Mütter kennen: Das Kind, das einerseits voller Emotionen steckt, andererseits aber panische Angst davor hat, diese auch zu zeigen. Besonders die Traurigkeit scheint ein rotes Tuch zu sein. Ein trauriger Film, ein Abschied von den Großeltern – schon reicht es, um einen regelrechten Gefühlsausbruch zu provozieren. Der kleine Körper windet sich, die Stimme überschlägt sich, und die Forderung, den Auslöser der Traurigkeit sofort zu beseitigen, wird lautstark verkündet. Manchmal möchte man ihn einfach nur in den Arm nehmen und ihm sagen, dass alles gut wird. Aber irgendetwas hält einen zurück. Ist es die Angst, die Situation noch schlimmer zu machen? Oder ist es die Unsicherheit, wie man am besten reagiert?

Kindliche Emotionen: Der Kampf mit den Tränen

Wenn Tränen zur Scham werden

Was steckt dahinter, wenn Kinder ihre Traurigkeit verstecken wollen? Warum wird aus einem natürlichen Gefühl, das eigentlich befreiend sein sollte, etwas, das man um jeden Preis vermeiden möchte? Es scheint, als ob das Zeigen von Gefühlen, insbesondere von Traurigkeit, mit einem Kontrollverlust einhergeht. Ein Kontrollverlust, der dem kleinen Kontrollfreak in deinem Sohn so gar nicht gefällt. Er weint, er ist aufgebracht, aber gleichzeitig schämt er sich dafür. Es ist ein innerer Kampf, der sich in Wut gegen sich selbst entlädt. Als würden die Tränen etwas über ihn verraten, das er lieber geheim halten würde.

Die Expert:innen sind sich einig: Ab einem bestimmten Alter beginnen Kinder, ihre Gefühle zu hinterfragen und zu kontrollieren. Sie werden sich bewusst, dass auch andere Menschen Gefühle haben und dass ihr eigenes Verhalten Auswirkungen auf ihr Umfeld hat. Sie wollen stark sein, nicht schwach wirken. Und so kämpfen sie gegen die Tränen an, die sich ihren Weg bahnen wollen. Es ist ein ganz normaler Entwicklungsschritt, aber als Mutter fühlt man sich trotzdem hilflos und fragt sich, wie man seinem Kind in dieser Situation am besten helfen kann.

Die gespiegelte Unsicherheit

Und dann kommt der Moment, in dem man sich selbst hinterfragt. Ist es vielleicht die eigene Unsicherheit im Umgang mit Traurigkeit, die sich auf das Kind überträgt? Bist du selbst jemand, der seine Tränen lieber versteckt, der schnell gerührt ist und sich dann dafür schämt? Haben wir unseren Kindern unbewusst vorgelebt, dass Traurigkeit etwas Negatives ist, etwas, das man lieber unterdrücken sollte?

Es ist ein Gedanke, der sich in den Kopf schleicht und dort hartnäckig festsetzt. Man möchte seinem Kind doch so gerne vermitteln, dass es okay ist, traurig zu sein. Aber gleichzeitig gibt man ihm damit genau das, was es vermeiden will: Aufmerksamkeit für seine Tränen. Und so wird der Trost zur ungewollten Bestätigung einer vermeintlichen Schwäche.

„Es ist wichtig, Kindern zu vermitteln, dass alle Gefühle erlaubt sind und dass es in Ordnung ist, traurig zu sein. Indem wir ihnen Raum geben, ihre Emotionen zu erleben, ohne sie zu bewerten oder zu unterdrücken, helfen wir ihnen, einen gesunden Umgang mit ihren Gefühlen zu entwickeln.“

Loslassen und Raum geben

Was also tun? Der Schlüssel liegt wahrscheinlich darin, einen Schritt zurückzutreten und dem Kind den Raum zu geben, seine Gefühle auszuleben, ohne jedes Mal darauf einzugehen. Da sein, ohne einzugreifen. Die Traurigkeit spüren lassen, ohne Mamas pädagogisch wertvolle Kommentare und ohne den Druck, anders fühlen zu müssen, als er es gerade tut. Es ist ein Balanceakt zwischen Nähe und Distanz, zwischen Unterstützung und Eigenständigkeit.

Es bedeutet, die eigenen Unsicherheiten zu überwinden und dem Kind ein Gefühl von Akzeptanz zu vermitteln. Tränen sind normal, Traurigkeit ist normal, und seine Emotionen dürfen sein, ohne dass er sich schämen muss. Vielleicht ist das ja jetzt sein Weg, seinen Umgang mit Gefühlen zu finden. Denn wie schön ist es eigentlich bitte, dass er bei anderen so mitfühlen kann, dass es ihn zu Tränen rührt?

Praktische Tipps für den Umgang mit kindlicher Trauer

Um deinem Kind in solchen Situationen bestmöglich zu helfen, können folgende Ansätze hilfreich sein:

- Akzeptanz zeigen: Vermittle deinem Kind, dass alle Gefühle erlaubt sind. Sage Sätze wie: „Es ist okay, traurig zu sein“ oder „Jeder Mensch weint mal“.

- Raum geben: Dränge dein Kind nicht, über seine Gefühle zu sprechen, wenn es das nicht möchte. Manchmal hilft es schon, einfach nur da zu sein und Nähe zu signalisieren.

- Vorbild sein: Zeige deinem Kind, dass auch du deine Gefühle zulässt. Sprich offen über deine eigenen Emotionen und wie du mit ihnen umgehst.

- Alternativen anbieten: Wenn dein Kind seine Traurigkeit nicht zeigen möchte, biete ihm alternative Ausdrucksmöglichkeiten an, wie Malen, Schreiben oder Sport.

- Professionelle Hilfe suchen: Wenn du das Gefühl hast, dass dein Kind unter seiner Traurigkeit leidet oder Schwierigkeiten hat, damit umzugehen, scheue dich nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Vergiss nicht, dass jedes Kind anders ist und seinen eigenen Weg finden muss, mit seinen Gefühlen umzugehen. Hab Geduld und vertraue darauf, dass dein Kind mit deiner Unterstützung lernen wird, einen gesunden Umgang mit seinen Emotionen zu entwickeln.

Fazit: Tränen als Teil des Wachstums

Die Reise der kindlichen Gefühlswelt ist ein Auf und Ab, ein ständiges Entdecken und Verarbeiten von Emotionen. Als Mütter spielen wir dabei eine entscheidende Rolle, indem wir unseren Kindern einen sicheren Raum bieten, in dem sie ihre Gefühle ausleben und lernen können, mit ihnen umzugehen. Es ist ein Prozess, der Geduld, Empathie und die Bereitschaft erfordert, sich auch mit den eigenen Unsicherheiten auseinanderzusetzen. Aber am Ende ist es die Mühe wert, denn wir helfen unseren Kindern, zu emotional starken und resilienten Persönlichkeiten heranzuwachsen, die wissen, dass es in Ordnung ist, zu fühlen – egal, was andere sagen.

Eltern.de